Grundbegriffe der Positionierung

Positionierung

Positionierung bedeutet, bewusst festzulegen, wofür du mit deinem Angebot, deiner Marke oder Persönlichkeit stehen willst – und für wen. Es geht darum, im Markt und in den Köpfen der Menschen einen klaren, wiedererkennbaren Platz einzunehmen.

Eine gute Positionierung ist keine Marketingtechnik, sondern ein Ausdruck von Identität. Sie verbindet innere Klarheit mit äußerer Kommunikation und sorgt dafür, dass du sichtbar wirst, ohne laut sein zu müssen.

Beispiel: Ein Coach, der sich nicht mehr allgemein auf Persönlichkeitsentwicklung konzentriert, sondern auf „Führung in Veränderungsphasen“, wird relevanter für genau die Menschen, die zu ihm passen.

Repositionierung

Repositionierung ist die gezielte Weiterentwicklung einer bestehenden Positionierung. Sie wird dann nötig, wenn Markt, Zielgruppe oder Sprache nicht mehr stimmig sind – oder wenn du dich selbst verändert hast.

Im Gegensatz zur Neupositionierung bleibt der Kern bestehen: Du schärfst, fokussierst und bringst das, was dich ausmacht, in eine aktuellere Form.

Beispiel: Eine Agentur, die früher „Full Service“ angeboten hat, spezialisiert sich heute auf Google Ads. Weniger Breite, mehr Tiefe – und damit mehr Wahrnehmung im Markt.

Neupositionierung

Neupositionierung bedeutet, dein Business oder deine Marke von Grund auf neu auszurichten – fachlich, emotional oder strategisch.

Sie entsteht, wenn du spürst, dass das Alte nicht mehr trägt. Das ist kein kosmetischer Prozess, sondern ein echter Neuanfang mit neuer Zielgruppe, neuem Angebot und oft auch einem neuen Selbstverständnis.

Beispiel: Ein Sales Coach, der erkennt, dass ihn reine Verkaufsthemen nicht mehr erfüllen, entwickelt sich zum Positionierungsexperten weiter – vom „Wie“ des Verkaufens zum „Warum“ der Wirkung.

Markenpositionierung

Markenpositionierung beschreibt, welchen Platz eine Marke im Markt und im Bewusstsein ihrer Zielgruppe einnimmt – und wofür sie steht. Sie bestimmt, welche Werte, Emotionen und Versprechen mit der Marke verbunden werden.

Eine klare Markenpositionierung schafft Differenzierung und Vertrauen. Sie übersetzt Haltung und Identität in erkennbare Signale: visuell, sprachlich und inhaltlich.

Beispiel: Eine Outdoor-Marke, die sich nicht über Preis, sondern über Nachhaltigkeit und Verantwortung positioniert, spricht Menschen an, die Werte wichtiger finden als Rabatte.

Marktpositionierung

Marktpositionierung beschreibt, wie ein Unternehmen oder eine Marke im Vergleich zu Wettbewerbern wahrgenommen wird. Sie definiert, welchen Platz du im Markt einnimmst – zum Beispiel über Preis, Qualität, Service oder Spezialisierung.

Während die Positionierung deine innere Klarheit betrifft, fokussiert die Marktpositionierung auf das äußere Spielfeld: Wo stehst du im Vergleich – und wo willst du stehen?

Beispiel: Eine Beratungsfirma, die sich als „Premium-Partner für komplexe Veränderungsprozesse“ positioniert, grenzt sich klar von günstigeren, breiten Anbietern ab.

Produktpositionierung

Produktpositionierung beschreibt, wie ein einzelnes Produkt innerhalb eines Marktes oder einer Produktkategorie wahrgenommen werden soll. Sie definiert, welchen Nutzen, welche Zielgruppe und welches Alleinstellungsmerkmal das Produkt hat – und wie es sich von Alternativen unterscheidet.

Gute Produktpositionierung schafft Relevanz im Kopf der Kundinnen und Kunden, weil sie nicht nur Funktionen kommuniziert, sondern Bedeutung.

Beispiel: Ein Smartphone wird nicht über technische Daten, sondern über den Lebensstil positioniert, den es ermöglicht – „Kreativität ohne Grenzen“ statt „12 Megapixel-Kamera“.

Unternehmenspositionierung

Unternehmenspositionierung beschreibt, wofür ein Unternehmen als Ganzes steht – unabhängig von einzelnen Produkten oder Dienstleistungen.

Sie ist die strategische Übersetzung der Unternehmensidentität in den Markt: Welche Werte vertreten wir? Was ist unser Beitrag? Warum existieren wir? Eine klare Unternehmenspositionierung gibt Orientierung für alle, die mit dem Unternehmen in Kontakt stehen – Kundinnen, Mitarbeitende, Partner.

Beispiel: Ein Beratungsunternehmen, das sich nicht über Stundenpreise, sondern über seine Haltung zu nachhaltiger Transformation positioniert, wird zur Marke mit Haltung statt zum austauschbaren Dienstleister.

Personal Branding / Selbstpositionierung

Personal Branding bedeutet, dich selbst als Marke zu positionieren – mit deiner Haltung, deiner Expertise und deinem unverwechselbaren Stil.

Es geht nicht darum, dich zu inszenieren, sondern sichtbar zu machen, was dich ausmacht. Gute Selbstpositionierung entsteht, wenn du dein Inneres ehrlich nach außen übersetzt.

Beispiel: Eine Beraterin, die sich klar als „Sparringspartnerin für Führung in Umbruchsituationen“ positioniert, zieht genau die Menschen an, die diesen Fokus teilen.

CEO Positionierung / Executive Positioning

CEO Positionierung bezeichnet die bewusste, öffentliche Positionierung einer Führungspersönlichkeit – meist als Gesicht einer Marke oder eines Unternehmens.

Sie verbindet persönliche Haltung mit strategischer Kommunikation und schafft Vertrauen, weil Menschen Marken über Menschen wahrnehmen. Eine starke CEO Positionierung wirkt nach innen wie nach außen: Sie gibt Orientierung, strahlt Kompetenz und Haltung aus – und macht Unternehmen greifbar.

Beispiel: Ein Geschäftsführer, der offen über Führungsverantwortung und Wandel spricht, prägt das Markenbild stärker als jede Kampagne.

Strategische Positionierung

Strategische Positionierung beschreibt den langfristig angelegten Prozess, mit dem Unternehmen, Marken oder Selbstständige ihren Platz im Markt definieren. Sie umfasst Zielgruppe, Nutzenversprechen, Werte und Differenzierung – und bildet die Grundlage für alle Marketing- und Kommunikationsentscheidungen.

Strategische Positionierung ist keine einmalige Übung, sondern ein Kompass, der zeigt, wo du hinwillst – und wofür du stehen willst.

Beispiel: Ein Unternehmen, das sich als „Premiumanbieter für nachhaltige Lösungen“ positioniert, trifft auf dieser Basis konsequent Entscheidungen – von Produktentwicklung bis Sprache.

Positionierungsstrategie

Eine Positionierungsstrategie legt fest, wie du deinen Platz im Markt erreichen willst. Sie definiert Zielgruppe, Nutzenversprechen, Kommunikationsstil und Differenzierung gegenüber Mitbewerbern.

Gute Positionierungsstrategien verbinden Analyse mit Haltung – sie orientieren sich nicht nur an Zahlen, sondern auch an Identität und Überzeugung.

Beispiel: Eine Marke entscheidet sich bewusst für Tiefe statt Reichweite – weniger Kunden, dafür langfristige Beziehungen.

Positionierungsprozess

Der Positionierungsprozess beschreibt die Schritte, mit denen du zu einer klaren, stimmigen Position findest. Er beginnt mit Selbstklärung (Werte, Motivation, Stärken) und führt über Marktanalyse und Zielgruppendefinition hin zur konkreten Botschaft und Kommunikation.

Positionierung ist kein einmaliges Projekt, sondern ein zyklischer Prozess – jedes Jahr überprüfbar, nachschärfbar und anpassbar.

Beispiel: Ein Coach entwickelt in vier Schritten seine neue Position – Identität klären, Zielgruppe wählen, Angebot strukturieren, Kommunikation ausrichten.

Positionierungsarten

Positionierungsarten unterscheiden sich danach, wie und wo du dich abgrenzt. Typische Formen sind Preispositionierung (über Kosten), Qualitätspositionierung (über Leistung), Wertepositionierung (über Haltung) oder Nischenpositionierung (über Spezialisierung).

Je klarer du weißt, auf welcher Ebene du dich differenzierst, desto einfacher wird deine Kommunikation.

Beispiel: Eine Marke kann sich über Nachhaltigkeit positionieren (Werte) oder über Design (ästhetische Qualität) – beides funktioniert, aber nicht gleichzeitig.

Modelle & Methoden

Positionierungskreuz

Das Positionierungskreuz ist ein visuelles Modell, mit dem du die Wahrnehmung deines Angebots im Markt sichtbar machst.

Auf zwei Achsen (z. B. Preis und Qualität oder Emotionalität und Rationalität) werden Wettbewerber eingeordnet, um freie oder überfüllte Marktpositionen zu erkennen. Das hilft, Klarheit zu gewinnen, wo du stehst – und wo du dich bewusst abgrenzen kannst.

Beispiel: Eine Agentur stellt fest, dass viele Wettbewerber „günstig und schnell“ agieren – sie selbst wählt den Quadranten „hochwertig und fokussiert“.

Positionierungsmatrix

Die Positionierungsmatrix ist eine systematische Darstellung der eigenen Marktposition im Vergleich zu Wettbewerbern, Zielgruppen und Nutzenargumenten. Sie zeigt, welche Kombination aus Leistung, Zielgruppe und Mehrwert dein Alleinstellungsmerkmal ausmacht.

Im Gegensatz zum Positionierungskreuz arbeitet die Matrix stärker analytisch – sie hilft, Entscheidungen auf Fakten und Differenzierung zu stützen.

Beispiel: In einer Matrix werden Zielgruppenbedürfnisse (z. B. Preis, Service, Vertrauen) den Stärken des Unternehmens gegenübergestellt, um Lücken oder Chancen zu erkennen.

Positionierungsmodell

Ein Positionierungsmodell beschreibt die Struktur, mit der eine Positionierung entwickelt oder dargestellt wird. Es zeigt, wie Zielgruppe, Nutzenversprechen, Werte und Differenzierung zusammenwirken, um eine klare Marktposition zu schaffen.

In der Praxis dient es als Denkrahmen, der hilft, präzise zu formulieren, wer du bist, für wen du arbeitest und welchen Unterschied du machst. So wird aus einer vagen Idee eine überprüfbare Strategie.

Beispiel: Ein Beratungsunternehmen nutzt ein dreistufiges Modell – Zielgruppe, Nutzen, Beweis – und erkennt, dass seine Kommunikation bisher nur den Nutzen erklärt, aber nie belegt. Das Modell wird zur Grundlage einer überzeugenderen Position.

Positionierungspyramide

Die Positionierungspyramide ist ein Modell, das den Aufbau einer klaren Marken- oder Unternehmensposition Schritt für Schritt sichtbar macht. Sie beginnt unten mit Fakten wie Produktmerkmalen und endet oben mit der emotionalen Kernbotschaft.

Dieses Modell hilft, aus reinen Leistungsversprechen eine Haltung zu entwickeln. Es zeigt, dass starke Positionierungen nicht an der Oberfläche entstehen, sondern aus einer klaren inneren Basis heraus wachsen.

Beispiel: Eine Agentur formuliert zunächst ihre Leistungen, dann ihren Nutzen und schließlich ihre Markenbotschaft – „Wir machen Komplexität verständlich“. Aus Fakten wird Bedeutung.

Positionierungsanalyse

Eine Positionierungsanalyse untersucht, wie du oder dein Unternehmen aktuell im Markt wahrgenommen wirst – im Vergleich zu Wettbewerbern, Zielgruppenbedürfnissen und deiner eigenen strategischen Absicht.

Sie zeigt, ob Selbstbild und Fremdbild übereinstimmen, und liefert die Grundlage, um deine Position gezielt zu schärfen oder anzupassen. Damit wird sie zum Startpunkt jeder fundierten Positionierungsarbeit.

Beispiel: Eine Agentur erkennt durch ihre Analyse, dass Kunden sie vor allem als kreativ, nicht aber als strategisch wahrnehmen. Daraufhin stärkt sie in ihrer Kommunikation den Aspekt der Beratungskompetenz.

Positionierungsstatement

Ein Positionierungsstatement fasst deine Positionierung in einem klaren Satz zusammen. Es beschreibt, für wen du arbeitest, welchen Nutzen du bietest und was dich einzigartig macht – kurz, präzise und verständlich.

Das Statement dient als Leitlinie für alle Kommunikations- und Marketingaktivitäten. Es sorgt dafür, dass dein Team, deine Kunden und du selbst jederzeit wissen, wofür du stehst.

Beispiel: Eine Beraterin formuliert ihr Statement so: „Ich begleite Führungskräfte in Umbruchphasen, die ihre Rolle mit mehr Klarheit und Wirkung leben wollen.“

Positioning Map

Eine Positioning Map (deutsch: Positionierungskarte) stellt dar, wie verschiedene Marken oder Angebote im Markt wahrgenommen werden. Sie ordnet Wettbewerber entlang von Achsen wie Preis, Qualität oder Innovationsgrad ein und zeigt, wo freie Positionen liegen.

Das hilft, strategische Chancen zu erkennen und die eigene Differenzierung bewusst zu gestalten. Eine gute Map macht sichtbar, wo du wirklich einzigartig bist – und wo du Gefahr läufst, in der Masse unterzugehen.

Beispiel: Ein Softwareanbieter erkennt in seiner Map, dass viele Wettbewerber auf „Funktionalität“ setzen. Er positioniert sich stattdessen auf der Achse „Einfachheit und Benutzererlebnis“ – mit klarer Lücke im Markt.

Positionierungspyramide

Die Positionierungspyramide ist ein Modell, das zeigt, wie sich eine starke Position von der Basis bis zur Spitze aufbaut. Unten stehen Fakten wie Leistungen und Merkmale, darüber Nutzen und Werte, an der Spitze die emotionale Kernbotschaft.

Sie hilft, aus Funktionen Bedeutung zu machen – also von dem, was du tust, zu dem, wofür du stehst. So entsteht eine Position, die nicht nur rational überzeugt, sondern auch emotional trägt.

Beispiel: Eine Agentur beginnt mit „Wir gestalten Websites“, formuliert daraus „Wir schaffen digitale Erlebnisse“ und findet schließlich ihren Markenkern: „Wir machen Marken spürbar.“

Positionierungsstrategie Porter

Die Positionierungsstrategie nach Michael E. Porter beschreibt drei grundlegende Wege, sich im Markt erfolgreich zu positionieren: Kostenführerschaft, Differenzierung oder Fokussierung auf eine Nische.

Das Modell hilft, strategische Entscheidungen klarer zu treffen – statt „alles für alle“ zu sein, setzt du bewusst Prioritäten. Es zwingt zur Klarheit über Zielgruppe, Preisstrategie und den Wert, den du wirklich bietest.

Beispiel: Ein Beratungsunternehmen entscheidet sich gegen den günstigsten Preis und positioniert sich über Spezialisierung und Qualität. Statt viele Kunden halb, begleitet es wenige Kunden intensiv – und wird genau dafür bekannt.

Positionierungscoaching

Positionierungscoaching ist ein begleiteter Prozess, in dem du deine innere Klarheit und deine äußere Wirkung in Einklang bringst. Es verbindet strategische Fragen mit persönlicher Reflexion – wer du bist, wofür du stehst und wie du das nach außen zeigst.

Ziel ist es, eine Position zu entwickeln, die nicht nur marktfähig, sondern auch authentisch ist. Ein gutes Coaching arbeitet dabei immer von innen nach außen: Erst Identität, dann Strategie.

Beispiel: Ein Coach begleitet eine selbstständige Designerin, die ihr Angebot neu strukturieren will. Im Prozess erkennt sie, dass sie nicht „Design für alle“, sondern visuelle Klarheit für Marken im Wandel anbieten möchte.

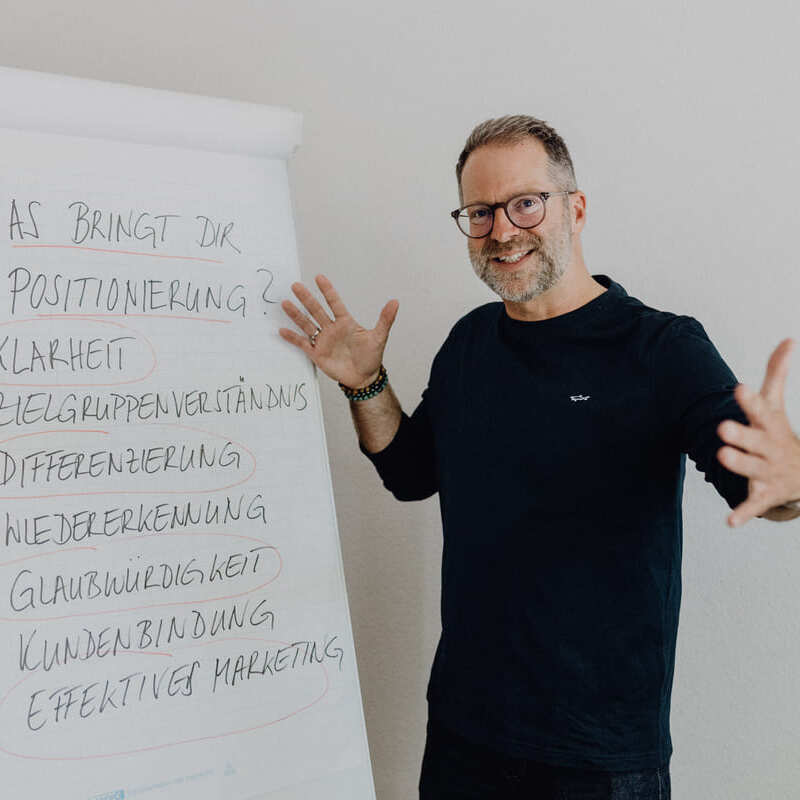

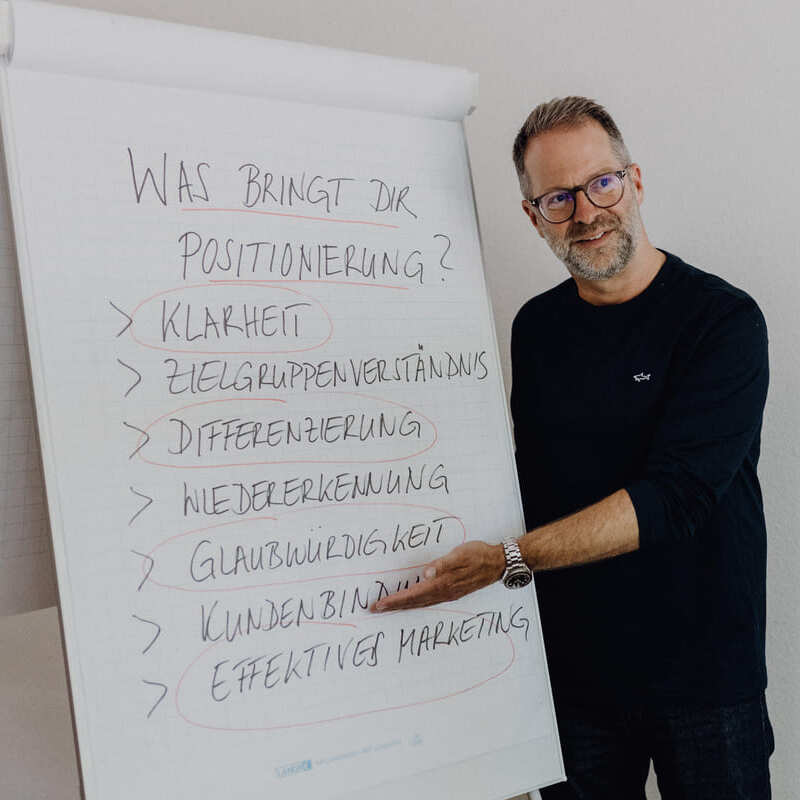

Positionierungsworkshop

Ein Positionierungsworkshop ist ein gemeinsamer Arbeitsprozess, in dem Unternehmer, Teams oder Selbstständige ihre Position im Markt reflektieren und neu definieren. Er verbindet Analyse, Austausch und kreative Verdichtung.

Der Workshop schafft Klarheit über Zielgruppe, Nutzen und Differenzierung – und legt damit die Basis für stimmige Kommunikation und Entscheidungen. Wichtig ist, dass alle Beteiligten dieselbe Sprache finden, bevor sie nach außen sprechen.

Beispiel: Ein Unternehmen führt mit seinem Team einen Positionierungsworkshop durch und erkennt, dass es intern drei verschiedene Vorstellungen vom Markenkern gibt. Erst nach dem Abgleich entsteht eine klare gemeinsame Linie.

Spezifische Formen & Felder

Markenpositionierung B2B

Markenpositionierung im B2B-Umfeld beschreibt, wie sich eine Marke im geschäftlichen Marktumfeld differenziert und wahrgenommen wird. Sie betont nicht nur Produkteigenschaften, sondern Vertrauen, Kompetenz und Partnerschaft.

Im Unterschied zum B2C-Bereich zählen im B2B weniger Emotionen und mehr Glaubwürdigkeit und Expertise – die Marke muss vor allem Sicherheit und Verlässlichkeit vermitteln.

Beispiel: Ein IT-Dienstleister positioniert sich nicht als „Softwareanbieter“, sondern als „strategischer Partner für digitale Stabilität“. So wird aus Technik Vertrauen.

Employer Brand Positioning

Employer Brand Positioning beschreibt, wie ein Unternehmen als Arbeitgeber wahrgenommen wird – nach innen von Mitarbeitenden und nach außen von potenziellen Talenten. Sie legt fest, wofür die Arbeitgebermarke steht und welche Werte sie verkörpert.

Eine starke Arbeitgeberpositionierung zieht nicht über Benefits an, sondern über Haltung. Sie zeigt, wie das Unternehmen denkt, führt und arbeitet – und warum Menschen gern Teil davon sind.

Beispiel: Ein mittelständisches Unternehmen positioniert sich nicht über Obstkörbe oder Homeoffice, sondern über den Wert „Gestaltungsfreiheit“. So wird die Arbeitgebermarke klar, glaubwürdig und anziehend.

Preispositionierung

Preispositionierung beschreibt, wie sich ein Produkt, eine Marke oder ein Unternehmen über den Preis im Markt einordnet. Sie bestimmt, ob du dich als Premiumanbieter, Mittelklasse oder günstige Alternative positionierst – und beeinflusst damit direkt die Wahrnehmung von Qualität und Wert.

Eine bewusste Preispositionierung sorgt für Klarheit: Nicht der Preis allein entscheidet, sondern das, was er über Haltung und Anspruch ausdrückt. Günstig ist nicht automatisch attraktiv, teuer nicht automatisch exklusiv – entscheidend ist die Begründung.

Beispiel: Eine Beraterin positioniert sich klar im Premiumsegment, weil sie mit weniger Kunden, dafür mit mehr Tiefe arbeiten möchte. Der höhere Preis kommuniziert Qualität und Fokus statt Masse.

Digitale Positionierung

Digitale Positionierung beschreibt, wie du dich und dein Angebot online sichtbar machst – über Website, Social Media, Content und Suchmaschinen. Sie zeigt, wie du im digitalen Raum wahrgenommen wirst und welche Botschaft du dort vermittelst.

Eine gute digitale Positionierung verbindet Strategie mit Authentizität. Es geht nicht darum, überall präsent zu sein, sondern dort, wo deine Zielgruppe dich wirklich sucht – mit einer klaren Sprache und konsistenten Signalen.

Beispiel: Ein Coach konzentriert sich digital nicht auf alle Kanäle, sondern auf LinkedIn, wo seine Zielgruppe aktiv ist. Durch klare Themen und Haltung wird er dort als Experte wahrgenommen.

Nischenpositionierung

Nischenpositionierung bedeutet, sich bewusst auf ein eng umrissenes Marktsegment zu konzentrieren. Statt viele Zielgruppen halb zu bedienen, fokussierst du dich auf wenige, die du wirklich verstehst.

Diese Spezialisierung schafft Relevanz und Vertrauen – weil Menschen lieber mit jemandem arbeiten, der genau ihr Thema kennt.

Beispiel: Ein Fotograf spezialisiert sich nicht allgemein auf Porträts, sondern auf authentische Businessfotos für Coaches und Berater.

Emotionale Positionierung

Emotionale Positionierung beschreibt, welche Gefühle und Werte deine Marke beim Publikum auslöst. Sie geht über rationale Argumente hinaus und schafft Bindung durch Identifikation.

Gerade in gesättigten Märkten ist emotionale Differenzierung oft stärker als funktionale Vorteile – Menschen entscheiden emotional, begründen aber rational.

Beispiel: Eine Hotelmarke, die sich nicht über Sterne, sondern über „das Gefühl von Ankommen“ positioniert, bleibt im Gedächtnis.

Produkt- vs. Markenpositionierung

Produktpositionierung bezieht sich auf einzelne Angebote, Markenpositionierung auf das Gesamtbild einer Marke. Während Produkte meist über Nutzen und Preis differenziert werden, definiert die Marke Haltung, Werte und Persönlichkeit.

Beides greift ineinander: Eine starke Marke stützt das Produkt, und ein gutes Produkt stärkt die Marke.

Beispiel: Ein Autohersteller positioniert sein Modell über „Effizienz“, die Marke selbst aber über „Verantwortung und Innovation“.

Corporate Positioning

Corporate Positioning beschreibt die übergeordnete Positionierung eines gesamten Unternehmens – unabhängig von einzelnen Marken oder Produkten.

Sie legt fest, wofür das Unternehmen steht, welchen Beitrag es leistet und wie es im Markt wahrgenommen werden soll.

Beispiel: Ein Konzern mit mehreren Marken positioniert sich als Innovationsführer für nachhaltige Technologie, während jede Marke eine eigene Zielgruppe bedient.

Positionierung im Marketing

Positionierung im Marketing beschreibt, wie ein Unternehmen oder eine Marke gezielt wahrgenommen werden soll. Sie ist das strategische Fundament jeder Marketingmaßnahme und bestimmt Sprache, Zielgruppe und Kommunikationsstil.

Ohne klare Positionierung wird Marketing beliebig – mit ihr wird jede Botschaft präziser und wirksamer.

Beispiel: Ein Beratungsunternehmen kommuniziert nicht länger „Wir machen Change-Prozesse“, sondern „Wir führen Menschen sicher durch Veränderung“.

Instrumente & Tools

Positionierungskarte

Eine Positionierungskarte visualisiert, wie verschiedene Marken oder Anbieter im Markt zueinander stehen. Auf Achsen wie Preis, Qualität oder Innovationsgrad wird deutlich, wo Überschneidungen oder freie Positionen existieren.

Sie hilft, Chancen zu erkennen und Differenzierung bewusst zu gestalten.

Beispiel: Ein Modeunternehmen sieht auf der Karte, dass viele Wettbewerber im Segment „preiswert und trendig“ liegen – und entscheidet sich, „wertig und zeitlos“ zu besetzen.

Positionierungskreuz Marketing

Das Positionierungskreuz im Marketing ist ein einfaches, aber wirkungsvolles Werkzeug, um Marken oder Angebote visuell zu vergleichen. Auf zwei Achsen – etwa Preis und Qualität oder Emotionalität und Funktionalität – werden Anbieter eingeordnet.

So wird sichtbar, wo sich Märkte ballen und wo noch Raum für Differenzierung ist. Es schafft Klarheit über die eigene Wahrnehmung und die gewünschte Zielposition.

Beispiel: Eine Marketingagentur erkennt im Kreuz, dass viele Wettbewerber „schnell und günstig“ sind – sie selbst wählt bewusst den Quadranten „strategisch und hochwertig“.

Positionierungsmodell Marketing

Ein Positionierungsmodell im Marketing beschreibt die logische Struktur, mit der eine Marke ihren Platz im Markt definiert. Es verbindet Zielgruppe, Nutzen, Beweise und emotionale Wirkung zu einem konsistenten Gesamtbild.

Das Modell hilft, aus Daten und Konzepten eine verständliche Markenbotschaft zu formen – eine, die intern Orientierung und extern Wiedererkennung schafft.

Beispiel: Ein Start-up nutzt ein 4-Felder-Modell („Wer – Was – Warum – Wie“) und entwickelt daraus eine klare Kernbotschaft für seine Kampagnen.

Product Positioning Matrix

Die Product Positioning Matrix ist ein Analyseinstrument, das Produkte entlang bestimmter Kriterien – zum Beispiel Preis, Qualität oder Innovationsgrad – im Markt abbildet. Sie zeigt auf, wie Produkte wahrgenommen werden und wo strategische Lücken bestehen.

Durch diese Übersicht lassen sich Stärken, Schwächen und Chancen gezielt erkennen und neue Marktsegmente erschließen.

Beispiel: Ein Elektronikhersteller sieht in der Matrix, dass viele Mitbewerber günstig, aber technisch schwach sind – und positioniert sich gezielt als „leistungsstark und erschwinglich“.

Positionierungsanalyse Beispiel

Eine Positionierungsanalyse im Beispiel zeigt, wie Theorie praktisch umgesetzt wird: Wahrnehmung, Wettbewerb und Zielgruppen werden untersucht, um blinde Flecken zu erkennen.

Sie verdeutlicht, dass erfolgreiche Positionierung nicht durch Bauchgefühl, sondern durch Beobachtung und Struktur entsteht.

Beispiel: Ein Unternehmen befragt Kundinnen, wie sie die Marke sehen – und entdeckt, dass ihre Stärke „Verlässlichkeit“ bisher kaum kommuniziert wurde.

Positionierungscheckliste

Eine Positionierungscheckliste dient als Leitfaden, um die eigene Positionierung zu überprüfen. Sie umfasst Punkte wie Zielgruppe, Nutzen, Werte, Sprache, Differenzierung und Beweise.

Mit ihr erkennst du schnell, wo Klarheit fehlt oder Widersprüche bestehen.

Beispiel: Ein Coach arbeitet die Checkliste durch und merkt, dass seine Website stark über Methoden spricht, aber kaum über den eigentlichen Mehrwert seiner Arbeit.

Brand Positioning Canvas / Framework

Das Brand Positioning Canvas – auch Framework genannt – ist ein strategisches Arbeitsmodell, um Markenidentität und -botschaft klar zu strukturieren. Es bündelt zentrale Fragen: Wer sind wir? Für wen sind wir da? Welches Problem lösen wir? Was unterscheidet uns?

Dieses Canvas schafft Überblick und beschleunigt den Positionierungsprozess, weil alle relevanten Elemente auf einer Seite sichtbar werden.

Beispiel: Ein Beratungsunternehmen nutzt das Canvas im Workshop, um Markenwerte, Zielgruppe und Nutzen klar aufeinander abzustimmen – der Markenkern wird so in einem Satz greifbar.

Ergänzende & verwandte Begriffe

USP Positionierung

USP steht für „Unique Selling Proposition“ – also das Alleinstellungsmerkmal, das dich von anderen unterscheidet. Eine USP-Positionierung macht klar, warum Kundinnen und Kunden genau dich wählen sollten.

Sie konzentriert sich auf das, was wirklich einzigartig ist: eine besondere Fähigkeit, Haltung oder Herangehensweise.

Beispiel: Eine Texterin hebt sich ab, weil sie nicht nur schreibt, sondern Markenkerne in Sprache übersetzt – ihr USP liegt in der Tiefe, nicht in der Dienstleistung.

Wettbewerbspositionierung

Wettbewerbspositionierung beschreibt, wie du dich im direkten Vergleich zu anderen Anbietern abgrenzt. Es geht darum, welche Rolle du im Markt einnimmst – als Spezialist, Qualitätsführer oder Innovator.

Sie schafft Orientierung, weil sie deinen Platz im Umfeld sichtbar macht.

Beispiel: Eine Beratungsfirma erkennt, dass viele Wettbewerber über Tools sprechen, und positioniert sich stattdessen über Haltung: „Wir verändern Menschen, nicht nur Prozesse.“

Strategische Erfolgsposition (SEP)

Die Strategische Erfolgsposition – kurz SEP – ist ein Begriff aus der Betriebswirtschaft und beschreibt jene Kompetenzen, die dir langfristig Wettbewerbsvorteile sichern.

Sie verbindet Strategie und Positionierung, weil sie zeigt, worauf dein Erfolg tatsächlich beruht – nicht nur, was du tust, sondern was du besser kannst als andere.

Beispiel: Eine Agentur erkennt, dass ihre Stärke nicht Design, sondern das Übersetzen komplexer Themen in einfache Kommunikation ist – ihre wahre Erfolgsposition.

Positionierung im Wettbewerb

Positionierung im Wettbewerb bedeutet, sich bewusst gegenüber anderen Marktteilnehmern zu positionieren. Es geht nicht darum, lauter zu sein, sondern eindeutiger.

Durch klare Differenzierung wird sichtbar, welchen Beitrag du leistest und warum dein Ansatz einzigartig ist.

Beispiel: Ein Coach stellt fest, dass viele über Methoden sprechen – er konzentriert sich auf Identität und Sinn. So grenzt er sich über Tiefe statt Technik ab.

Klare Positionierung

Eine klare Positionierung bedeutet, dass auf einen Blick verständlich ist, wofür du stehst, für wen du arbeitest und welchen Unterschied du machst. Sie eliminiert Unschärfe und lässt dich in einem überfüllten Markt eindeutig wahrnehmbar werden.

Klarheit entsteht, wenn Botschaft, Angebot und Persönlichkeit übereinstimmen – innen wie außen.

Beispiel: Eine Beraterin beschreibt sich nicht mehr als „Coach für Persönlichkeitsentwicklung“, sondern als „Sparringspartnerin für Führung in Umbruchphasen“.

Expertenpositionierung

Expertenpositionierung bedeutet, dich als Spezialist für ein bestimmtes Thema oder Problemfeld zu etablieren. Sie basiert auf Tiefe statt Breite – und auf dem Vertrauen, das aus echter Erfahrung entsteht.

Ziel ist nicht, der Lauteste zu sein, sondern der Klarste. Du wirst zur Referenz, weil du dich auf einen Bereich konzentrierst, den du wirklich meisterst.

Beispiel: Ein Kommunikationstrainer fokussiert sich auf „Führungsgespräche in Veränderungsprozessen“ – und wird dadurch zum sichtbaren Experten in diesem Feld.